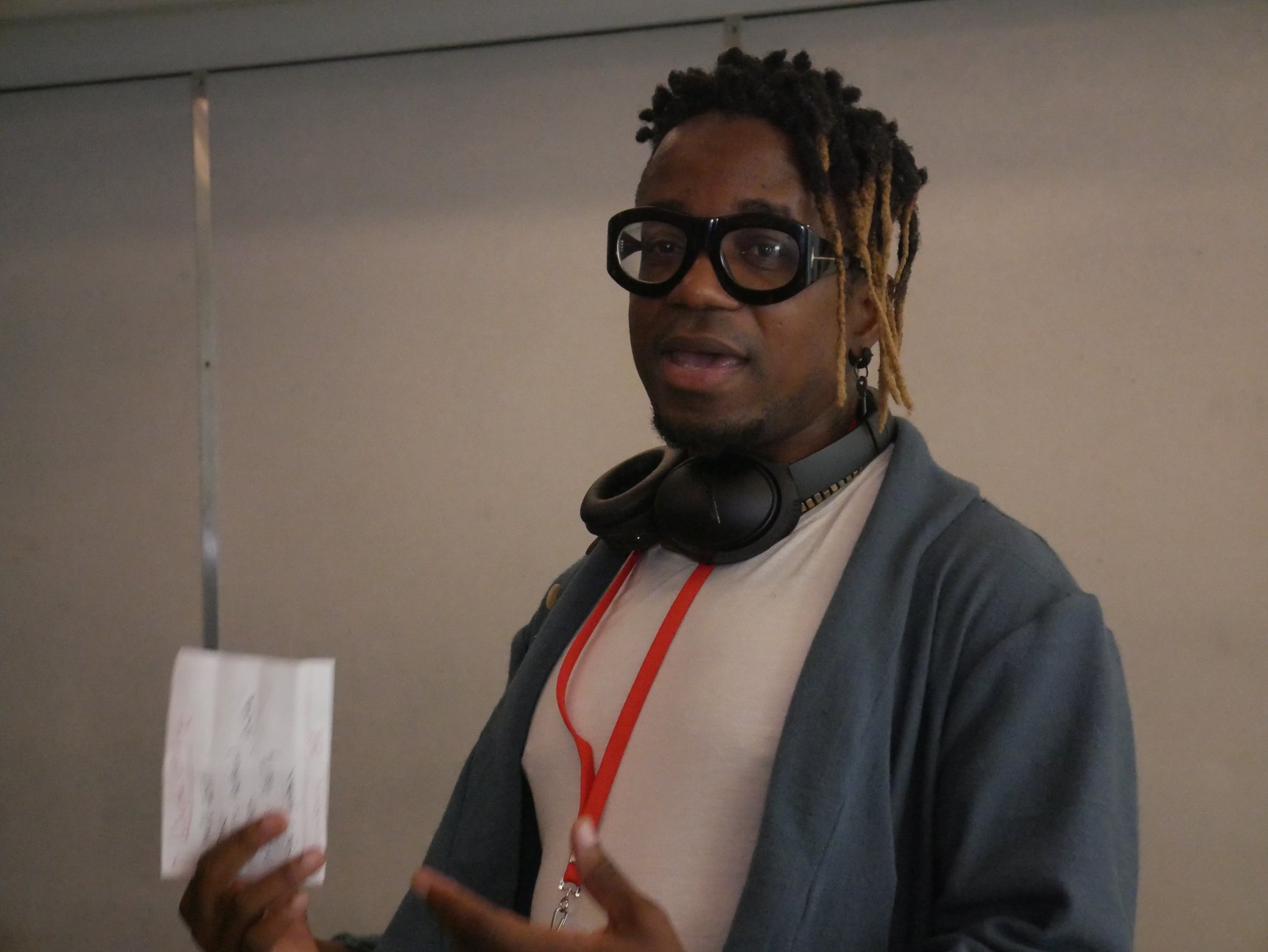

Blick Bassy: “Um Nyobè parlait du racisme anti-bamiléké et de la crise anglophone que nous vivons aujourd’hui”

- 24 juin 2021

- 0

L’artiste camerounais résident en France a présenté son 4ème album « 1958 » sorti en 2019, le temps d’un séjour au Cameroun ponctué par deux concerts à Douala et Yaoundé au mois de mai dernier.

Comment avez-vous géré le début de la crise sanitaire liée au Covid-19?

Ce moment m’a permis de créer un peu. Je suis un hyperactif et j’ai profité de cette période de pause obligatoire pour explorer des pistes sur des choses qui me tiennent à cœur et que j’ai toujours eu envie de faire. j’ai écrit des scénarios sur des choses que je vais réaliser. Je travaille sur un nouveau livre. Également, je travaille pour créer mon label. Je produis d’autres artistes. J’ai commencé à composer de nouvelles choses pour mon prochain album. Donc cette période a été très productive et surtout, ça m’a permis de me retrouver avec moi-même et me ressourcer.

Pourquoi avoir convoqué Um Nyobè précisément dans l’album 1958?

Cet album part tout simplement d’une crise existentielle doublée d’une crise identitaire. On se pose la question de savoir pourquoi les choses ne vont pas trop chez nous sans toutefois avoir des réponses. Pour moi, l’une des réponses provient de ce qui s’est passé dans ces pays qui ne sont pas réellement les nôtres parce qu’on n’a pas pensé les modèles économique, politique, éducatif, culturel. On nous a imposé une structure à laquelle nous nous sommes greffés et avec laquelle nous nous battons à construire comme on peut et on appelle cela nos pays. Pourtant un pays se pense et cela n’a pas été le cas. Donc cette crise-là m’a emmené à me poser la question : pourquoi ça ne va pas, pourquoi c’est pareil dans plusieurs de nos pays et elle m’a renvoyé aux origines.

“On a l’impression qu’Um Nyobè avait prédit l’avenir du Cameroun”

En fouillant un peu, en partant des conséquences pour remonter aux origines, ça m’a permis de tomber sur ces gens-là qui se battaient tout simplement pour que les choses auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, qui ont quelque part pressenti ce qui devait arriver si on ne faisait pas un travail de reconnexion avec nos racines, notre histoire, ce qu’on est. Um Nyobè parlait notamment du racisme anti-bamiléké, de la crise anglophone, ce que nous vivons aujourd’hui. On a l’impression qu’il avait prédit l’avenir. Tout simplement parce que ça partait d’une analyse lucide et évidente des communautés qui sont complètement déracinées et qu’on conduit vers un navire qu’on appelle développement sans toutefois que cela réponde à ce qu’ils sont réellement.

Quand je parle d’Um Nyobè, je parle de Ouandié, de Moumié parce qu’ils ont tous porté ce combat. Ils l’ont fait ensemble. Et Um Nyobè me parle beaucoup plus, spécialement peut-être parce que mon village est voisin au sien et que lorsque j’étais à l’école, on parlait de lui comme d’un terroriste et lorsque j’allais dans mon village, tout le monde le célébrait. Mon grand-père se revendiquait de Um Nyobè. C’était antinomique. C’est celui qui m’est le plus proche, mais je parle des autres à travers lui.

Que représente exactement 1958, un engagement politique ou un cri du cœur ?

C’est un constat que j’ai voulu faire. De dire que nous célébrons des gens qui ont fait énormément de mal ici et nous ne célébrons pas les nôtres. Et à partir du moment où on oublie de célébrer ceux qui se sont battus pour nous, on n’a pas d’avenir. Il était donc hyper important pour moi de célébrer ces gens et surtout de raconter notre histoire par nous-mêmes. Notre récit, on ne le connaît pas. Je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui une seule nation qui soit stable et qui soit déconnectée de ses racines. Le Japon, la Chine, sont très modernes, mais ancrés dans leurs traditions. Nous sommes l’un des rares continents encore où les gens ne savent pas réellement qui ils sont.

“Il est urgent de reprendre notre récit par nous-mêmes et de le conter par nous-mêmes”

Et je travaille par exemple sur la question du retour des masques, ce qu’on appelle objets d’art aujourd’hui, combien de personnes ici savent d’où ça vient ? Nous n’avons pas porté notre récit et aujourd’hui, il est hyper important, essentiel et urgent de reprendre notre récit par nous-mêmes et de le conter par nous-mêmes. Et parlant d’engagement, je pense que nous sommes tous engagés, d’une manière ou d’une autre. Il y a un engagement conscient et un engagement inconscient, passif. Le fait tout simplement de vivre dans une cité fait que nous consommons l’oxygène de cet endroit, donc nous impactons le lieu où nous vivons que nous le voulions ou non. Et nous sommes souvent appelés à voter. Donc sur quelle base on doit voter si on ne sait pas ce qui se passe. Si on ne s’implique pas dans la cité. Si on n’est pas acteur dans la cité.

Quel est votre objectif quand vous sortez cet album ?

Quand je sors cet album, je me dis que je vais essayer un peu de parler de cette histoire parce qu’avant de le faire, je suis allé au village. J’ai parlé à mon grand-père. J’ai interviewé quelques personnes qui chuchotaient encore, qui avaient peur qu’on vienne les chercher. Il y a un ami de mon père que j’avais interviewé qui était dans la police pendant cette période et qui chassait ceux qu’on appelait les « maquisards » et qui aujourd’hui a un peu honte de parler parce qu’il se dit qu’il était dans un camp qui était censé être le bon et qui ne l’est pas. Il avait peur aussi parce que traumatisé. À l’époque, on faisait disparaître beaucoup de personnes qui étaient en contact et qui étaient censées savoir où se trouvaient les « maquisards ». Donc il était essentiel pour moi de ramener cette histoire sur la table.

C’est une nouvelle ligne que l’artiste prend lorsqu’il touche à ce type de sujet ?

Les problèmes de décolonisation et de pseudo-indépendance font partie de notre réalité aujourd’hui parce que c’est une question qui n’a pas vraiment été portée par nos parents, nos grands-parents, qui avaient vécu des choses très dures et qui pensaient être passés dans une période normale puisqu’on leur a fait croire qu’on les amenait dans la civilisation, le développement, etc. Or la nouvelle génération se rend bien compte que ce n’est pas le cas et on se pose des questions. Donc on voit bien que la question de décolonisation des esprits portée par la nouvelle génération revient de manière hyper constante. Cela démontre de la crise identitaire que nous vivons. Avant de passer à une espèce d’intégration, on se pose d’abord la question d’où on vient, qu’est-ce qui s’est passé, comment ça se fait que nous ne comprenions pas les enjeux ? Nous sommes dans cette phase de questionnement qui va certainement nous emmener vers la suite.

Vous avez un projet Elder’s Music Box, pourriez-vous nous en dire davantage ?

Le projet, en français la boite à musique des ainés, est un projet que je suis en train de mettre en place. L’idée en fait c’est d’accompagner nos anciens musiciens qui pour la plupart finissent dans des conditions déplorables parce que nous n’avons pas de système mis en place aujourd’hui pour accompagner ces artistes. Et l’idée de la Elder’s Music Box c’est tout simplement de créer une boite à musique à travers laquelle je mets une chanson, un ancien succès. Cet ancien succès, je le fais fabriquer en boite à musique qui lorsqu’on tourne, joue une chanson et puis je travaille avec un jeune peintre émergent africain.

Je fais donc cette collaboration pour réaliser 400 boites à musique et dans les 400 boites que je fais réaliser, il y a quatre artistes qui vont certifier les modèles uniques de cette boite à musique et les bénéfices vont donc accompagner ces anciens comme les Ekambi Brillant aujourd’hui ou d’autres dans toute l’Afrique. Les gens qui vont être identifiés et accompagnés pour que quand ils ont des problèmes de santé, qu’ils puissent être pris en charge. Sur celle-ci, j’ai commencé par la chanson de Grand Kalle, ‘’Independance Cha-cha’’ et puis il y a un QR code qui envoie sur la version originale de la chanson. A chaque fois, j’irai chercher de vieilles chansons très populaires africaines pour faire différentes éditions. Demain, ce sera peut-être édition Eboa Lotin. Et donc ces boites sont vendues dans le réseau des musées comme des objets d’art et les bénéfices permettront d’accompagner nos anciens.

Qu’est-ce qui vous fascine tant dans le passé ?

Ma fascination provient du besoin de reconnexion avec ce que nous sommes. Il n’y aucun peuple qui peut s’émanciper déconnecté de ses racines. Nous avons besoin d’un récit national et cela ne peut résonner que si nous partons des histoires qui nous ont faits, de nos origines, de ce que nous sommes et c’est cela qui va fortifier les imaginaires des nouvelles générations. qu’on évite aujourd’hui d’avoir des gens qui pensent que le village c’est la sorcellerie, nos traditions ne sont pas bien, etc. et donc en valorisant les anciens, notre histoire, nos traditions, on se valorise. Puisque nous ne sommes que la suite logique de ce qui s’est passé avant. Il me paraît presque évident de le faire.

Vous avez écrit un livre, Moabi Cinéma. Et vous annoncez que vous préparez un autre. C’est parti visiblement parti pour une carrière d’écrivain ?

Je considère qu’on est pluriel en tant qu’être humain. Il suffit d’exploiter un tout petit peu nos potentialités. On est malheureusement éduqués à suivre un seul chemin. Si on s’arrête un tout petit peu et qu’on commence à se poser des questions sur ce qu’on est et ce qu’on a envie de devenir, ce qu’on peut faire, les capacités que notre cerveau met à notre disposition, les différentes pistes qu’on peut explorer, je pense qu’on se rend très vite compte qu’il y a énormément de possibilités. Et pour moi, l’écriture et le cinéma sont des choses que je trouve très importantes parce que c’est d’autres médiums qui me permettent de diffuser mon message de manière différente. La musique, ça passe globalement par l’émotion, les vibrations.

“Nos ancêtres utilisaient les arbres et les herbes comme de véritables médias”

L’écriture me permet de pouvoir toucher avec des mots. Le cinéma, à travers des images et à partir du moment où on est auteur-compositeur quelque part on écrit, bien que le process soit complètement différent. Mais notre cerveau s’habitue déjà à l’écriture, à proposer des mots et pour moi, c’est intéressant. Je l’ai toujours fait en langue bassa et là, en écrivant, je passe à la langue française. J’ai pris ce titre parce que les arbres sont hyper essentiels. Ils sont témoins d’énormément de choses. Dans ce bouquin, nous avons un arbre qui joue un rôle hyper important, qui révèle des choses qui sont du quotidien. Nos ancêtres utilisaient les arbres et les herbes comme de véritables médias. Le Moabi cinéma est quelque part un hommage à ces éléments qui sont là et que nous ignorons.

Après la musique, la littérature, le cinéma, c’est quoi la prochaine corde à votre arc ?

(rires) Je ne sais pas. Je travaille sur un spectacle de danse que nous sommes censés présenter l’année prochaine dans le cadre d’une exposition au musée du Quai Branly sur la route des chefferies bamiléké qui aura trois mois et dans laquelle je fais un peu le fil rouge à travers les choses que je propose.

Quel regard jetez-vous sur la musique camerounaise par rapport à votre conception de la musique?

Il y a énormément de créativité. La musique camerounaise est très riche. Quand on regarde un peu nos différentes communautés, dans chacune d’elles, il y a un rythme différent. Quand tu vas dans des pays comme le Sénégal, il est très compliqué d’entendre d’autres rythmes que le mbalax. On a une richesse incroyable et cette richesse est complètement sous-exploitée simplement parce que la nouvelle génération cède un peu à une époque qui est géniale mais qui peut être très compliquée pour elle parce qu’avec la démocratisation des outils de nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, on a envie d’aller vers les choses les plus faciles. Parce qu’ici, nous n’avons pas de structuration, de professionnalisation autour de ces métiers et les jeunes artistes ont envie de survivre.

Du coup, ils vont un peu vers les choses qui sont faciles pourtant nous sommes faits d’une richesse musicale incroyable. Et si on prend le temps de travailler, de développer, ce qu’on faisait à l’époque avec Macase où on répétait tous les jours du lundi au samedi pendant six ou sept ans sans savoir si un jour, on aura un concert, un producteur. On le faisait parce que pour nous, c’était un métier. Et comme dans chaque métier, il faut travailler tous les jours. Aujourd’hui, je ne suis pas sûr qu’un seul des chanteurs ici fasse des vocalises, travaille sa voix une fois qu’il a sorti un disque et qu’il est populaire. Je ne pense pas qu’il y ait un seul qui continue à travailler son instrument de manière sérieuse. On est dans un environnement où il n’y a pas d’accompagnement, de professionnalisation, de structures qui peuvent permettre à ces différents acteurs du secteur, musiciens, producteurs, managers, de pouvoir s’outiller aux différents process qui font faire qu’un artiste puisse être là dans dix ans encore.

Un album en préparation pour l’année prochaine. Pourrions-nous en savoir plus ?

C’est un album sur lequel je travaille où je cherche un peu la thématique parce qu’à chaque fois, j’aime me saisir de sujets importants. Musicalement, ça va être un tout petit peu différent de ce que je fais aujourd’hui dans le Line up, c’est-à-dire les musiciens qui sont sur scène ne seront pas forcément les mêmes. J’aime bien que chaque album soit différent du précédent.

Propos recueillis par Mathias Mouendé Ngamo